Faire ensemble

Semestre 5 & 6 : diplôme et mémoire

FAIRE, un processus de Mutation des formes céramiques

FAIRE, un processus de Mutation des formes céramiques

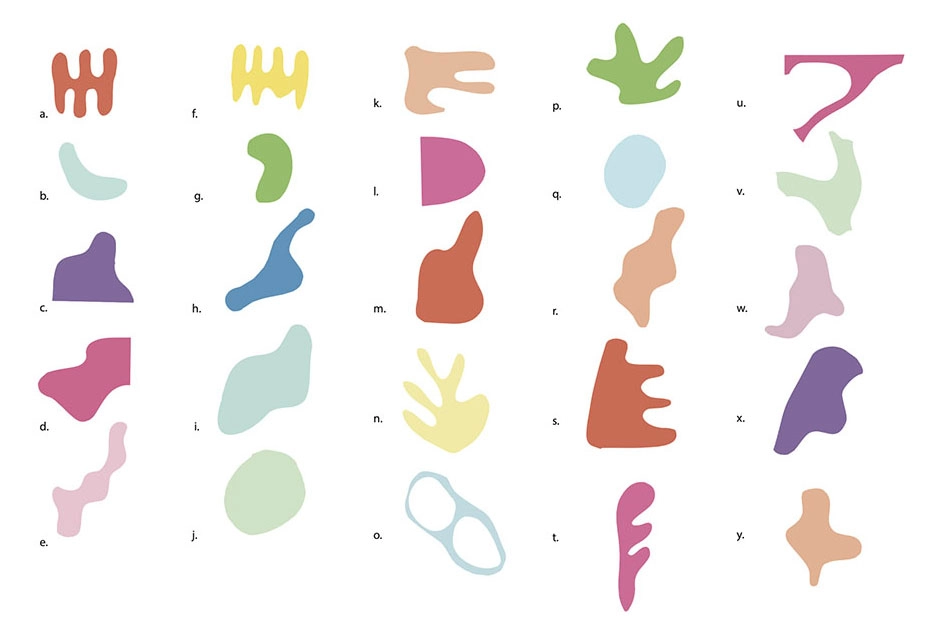

“FAIRE” est une collaboration avec Clémentine Long basée sur la co-création et la transmission. Ce projet tend à la sensibilisation et à la prise de conscience du temps et du processus conception, par le biais de courtes vidéos et d’une exposition. Cette production démontre une aptitude à la démarche de création menée collectivement, à travers des rencontres matérielles et humaines. Porté par une méthode empirique et des moyens graphiques, ce laboratoire de recherche se tourne vers l’exploration de formes, de textures et de couleurs et est ensuite transposé dans différentes techniques de réalisation et matériaux. À partir d'éléments graphiques en papier, une gamme colorée et une typologie de forme se dégagent. La co-création débute dans l'échange de composition colorée et de l’interprétation à l'atelier, elle se poursuit dans une réalisation graphique à quatre mains, mêlant le collage et le dessin. Dans un second temps, ces silhouettes sont déclinées de manière plastique et numérique, elles sont confrontées à une rencontre technique et matériologique par association et déformation.

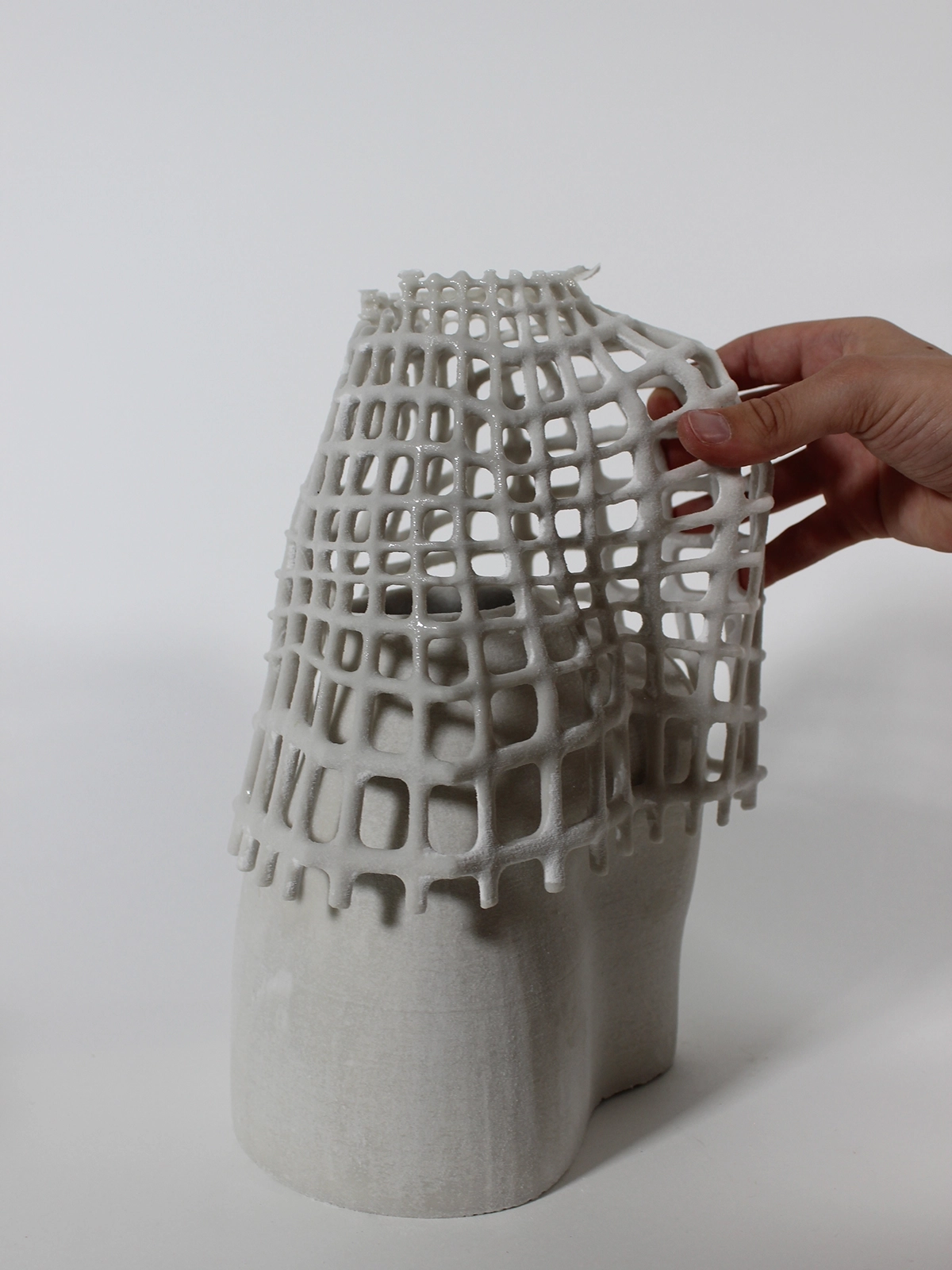

Cette rencontre se caractérise par une action de déformation issue de chute de cuir, la particularité de ces peaux contraint les formes par leur traces manufacturé, laissant l’argile prendre place ainsi fusionner avec celle-ci. D’un autre côté chaque silhouettes sont déclinées, traitement de texture, d’assemblage, d’embossage, d’ajourage et de couleur.

FAIRE, une rencontre

Le passage à la conception laisse place à l'organisation de la collaboration. Plusieurs méthodes sont mises en œuvre. Dans un premier temps, la collaboration diachronique, l'échange des productions ; l’interprétation graphique des collages et la réalisation d’un volume ou encore l'évolution d’un volume a traver une déclinaison matériel et technique. Dans un second temps, la collaboration synchronisée ; le travail en parallèle d’une même technique ou matériaux. La typologie de silhouette est alors déclinée par la technique principalement le tournage et le coulage. Dans un troisième temps, la collaboration fusionnelle ; la création en simultané, une production réalisée à quatre mains. La co-création graphique, réalisé une composition mêlant nos deux univers le collage et le dessin.

|

La collaboration diachronique a fait débuter notre production en volume et de mettre en place un protocole de déformation, laissant à la fois son espace et sa touche personnelle dans la conception des silhouettes. D’un autre côté, la collaboration synchronisée, nous a permis une émulation créative, le fait de se stimuler l'une l’autre. Ce dépassement de soi a laissé place à un projet ambitieux, face à ce large choix d’exploration, la délégation des tâches est alors primordiale. Certaines difficultés comme l’éloignement par la délégation des tâches ont été résolues par la collaboration fusionnelle, il est vrai que la collaboration peut amener à la discorde de se fait ce temps de conception a permis de souder le binôme et de repartir sur une nouvelle lancée d’exploration. |

|

semestres 1 &2

Pour ce projet nous avons visité la FONDATION JEAN ARP, afin découvrir son travail de sculpture. Jean ARP et Sophie Taeuber exploite le hasard pars des formes géométriques, ce duo se complète. Arp utilise les courbes, inspiré par la nature et le corps, il produit des volumes onctueux, entre forme et contre-forme. Tous comme les rond de bosse et les ajourées, chaque sculpture est unique, et laisse paraître un tous nouveau sentiment. La forme évolue au cours de sa réalisation, il la laisse vivre, grandir en fonction de ses ressentis et de ses sentiments. Évider, rajouter, extruder, soustraire.. Il se laisse porter par ses inspirations, il amène des formes abstraites et poétiques. La lumière est un outil important pour ses créations, les ombres dévoilées un nouvel aspect de ses volumes. Il laisse ses sculptures brutes, le matériaux se suffit à lui-même, sans socle il casse les codes de la sculpture. Ils se complètent et s’inspirent. Avant-Gardiste il a choisi de ne pas tous maîtriser, de laisser cours à ses mains et ses intuitions, ils innove. Nous pouvons constater une rupture avec ses prédécesseurs et l’héritage pictural. Les productions sont réalisées de façon aléatoire, mais les créations finales montrent une composition rigoureuse. Utiliser un processus hasardeux amène une composition réflechie ?

|

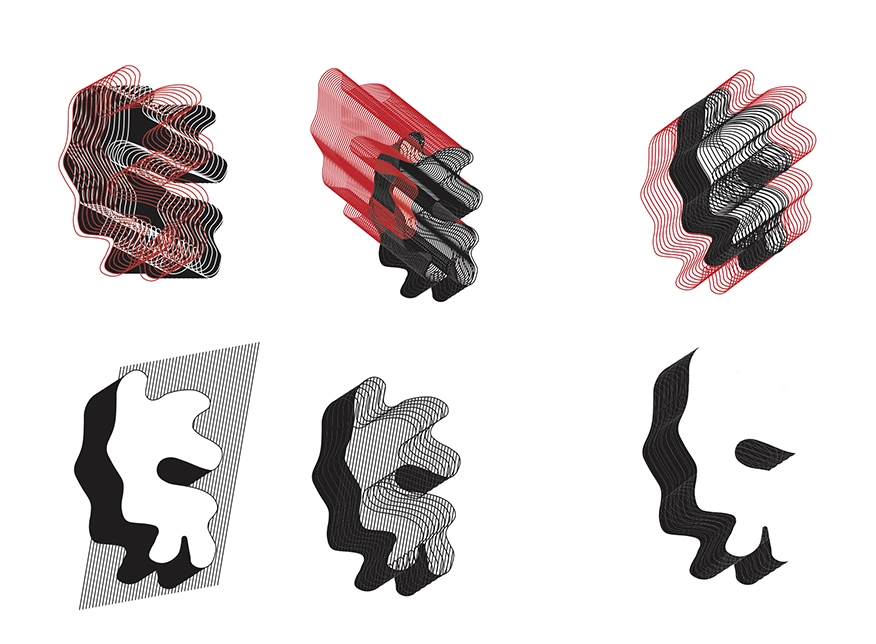

Prendre en compte le Hasard, intégrer l’Imprévu. Je ne maîtrise pas la part du procédé, je trouve ce que je n’ai pas anticipé. La surprise de ses formes flottant entre absence et abondance. La répétition de nouveaux accidents dévoilent des ondulations lègères et aérées, elles rendent organiques les formes géométriques. Superposition d’empreintes de différentes couleurs qui laissent paraître de nouvelles courbes, fluides. La délicatesse de ses oscillations dessine de sveltes silhouettes, gracieuses et fluettes allures organique. Ces aléas expriment la Biologie du Hasard. |

|

La réalisation de différentes façons de collaborer nous ont amenées à nous approprier la meilleure façon de concevoir. Cette production à quatre mains évolue de jour en jour, chaque collaboration étant unique, la nôtre se caractérise en différentes temporalités.

La réalisation de différentes façons de collaborer nous ont amenées à nous approprier la meilleure façon de concevoir. Cette production à quatre mains évolue de jour en jour, chaque collaboration étant unique, la nôtre se caractérise en différentes temporalités.